このページでは、

理科のスケッチの仕方とルール、ルーペの使い方

を解説します。

「理科のスケッチ」は絵が上手なことより、

ルールを守って書くことが大切です。

・

・

1.スケッチの仕方(中学理科)

では、理科でのスケッチの仕方をまとめます!

1.よく削った細い鉛筆を使い、細い線で書く

2.線を重ね書きしたり、影をつけたりしない

3.背景(観察する物以外)は書かない

4.色はつけない

5.言葉を書いてもよい

スケッチの仕方について詳しく説明

1.よく削った細い鉛筆を使い、細い線で書く

理科のスケッチは、細い鉛筆で細い線を、はっきりと見やすく書くことが大切です。

1本1本の線をていねいに書きましょう。

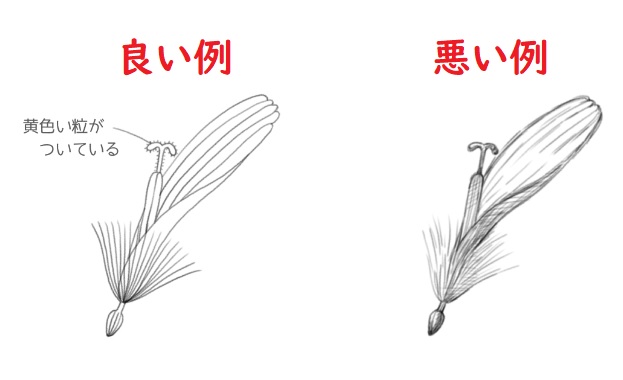

2.線を重ね書きしたり、影をつけたりしない

理科のスケッチは、影を付けないことが特徴です。

「実際に存在しない線は書かない」が大切です。

黒く見えてもぬりつぶす必要はありません。

3.背景(観察する物以外)は書かない

「花を書こう」と決めたら花だけを書けばOKです。

後ろに背景が見えても、書かなくて大丈夫です。

4.色はつけない

色はつけずに鉛筆のみで白黒で書けばOKです。

モノクロで表現をします。

5.言葉を書いてもよい

スケッチで書き表せない所は、言葉で表現しても大丈夫です。

見た人が良くわかるように、説明を加えましょう。

あまりにも言葉が多くなる場合は、別の紙にメモを取りましょう。

スケッチの仕方まとめ

1.よく削った細い鉛筆を使い、細い線で書く

2.線を重ね書きしたり、影をつけたりしない

3.背景(観察する物以外)は書かない

4.色はつけない

5.言葉を書いてもよい

・

・

2.ルーペの使い方(中学理科)

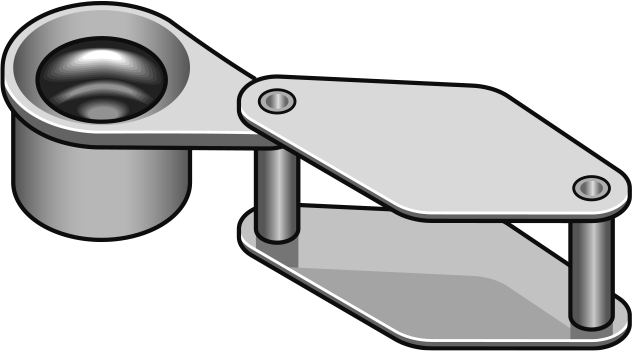

ルーペは「拡大鏡(かくだいきょう)」とも言い、わかりやすく言うと虫眼鏡です。

中学理科で使うルーペは、「凸レンズ(とつレンズ)」といって、中央がふくらんだレンズを使っています。

ルーペの使い方

ルーペには正しい使い方(動かし方)があります。

1.観察するものが動かせるとき

観察するものが動かせるときのルーペの使い方は

1.ルーペを目に近づけて持つ

2.観察するものを動かす

という手順で、よく見える位置を探します。

2.観察するものが動かせないとき

観察するものが動かせないときのルーペの使い方は、

1.ルーペを目に近づけて持つ

2.顔(頭)を動かす

という手順で、よく見える位置を探します。

ルーペの使い方のまとめ

ルーペは必ず「目に近づけてもつ」

物体が動かせるなら動かし、

物体が動かせないなら顔を動かしましょう。

コメント