前時の学習:パルミチン酸の状態変化

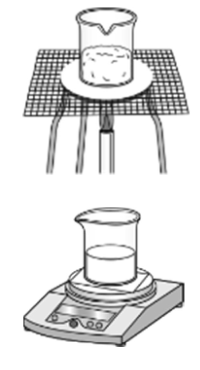

本時の学習では、ろうをビーカーに入れて加熱し、固体から液体へと変化する状態変化のようすを観察させる。水の場合は固体の方が体積が大きいが、多くの物質は液体のときの方が体積が大きくなることを理解させる。

<本時の学習>

・ろうをビーカーに入れて加熱し、固体から液体へと変化する状態変化のようすを観察させる。

<準 備>

・ろう ・ビーカー ・加熱器具 ・電子てんびん ・軍手 ・学習プリント

| 活動内容 | 時間 | |

| 導入 | 1.本時の学習について知る | 10分 |

| 展開 | 2.状態変化について確認する 3.実験装置を組み立て、実験を行う | 30分 |

| まとめ | 4.本時の学習を振り返る | 10分 |

<授業の流れ>

1.本時の学習について知る

2.状態変化について確認する

指導上の留意点

物質が、固体⇔液体⇔気体と変わることを 状態変化 という。

3.実験装置を組み立て、実験を行う

・ビーカーに固体のろうを入れ、ゆっくり加熱して液体にする。

・液面の位置に油性ペンで目印をつける。

・ろうが液体のときの容器全体の質量を測定する。

・室温でゆっくりと冷やし、ろうを固体にする。固まったようすをスケッチする。

・液体のときと固体のときのろうの表面の位置を比べる。また、容器全体の質量を測定する。

4.本時の学習を振り返る

・全体で押さえるポイントを共有し、学習プリントにまとめさせる

・互いにプリントを見せあう時間をとってもよい

・

・

<評価基準>

1 自然事象への関心・意欲・態度

2 科学的な思考

A ろうの状態変化について独自の観点から思考することができる

3 実験・観察の技能・表現

B ろうを加熱した(冷やした)ときの温度変化を正しく記録することができる

4 自然事象についての知識・理解

B 物質の融点と凝固点を、それを加熱した(冷やした)ときの温度変化から説明できる

・

・

<参考資料>学習プリント例

学習プリント例(教師用・生徒用)

コメント